Korban atau Pelaku? Fakta WNI di Sindikat Scammer Kamboja

- Pemulangan WNI dari Kamboja yang terlibat dalam praktik judi online tidak bisa dengan satu label tunggal sebagai korban tindak pidana perdagangan orang.

Distika Safara Setianda

Author

JAKARTA, TRENASIA.ID – Pemulangan WNI dari Kamboja yang terlibat dalam praktik judi online dan penipuan digital tidak bisa disederhanakan dengan satu label tunggal sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. Fakta di lapangan menunjukkan spektrum peran dan tingkat kesadaran yang sangat beragam.

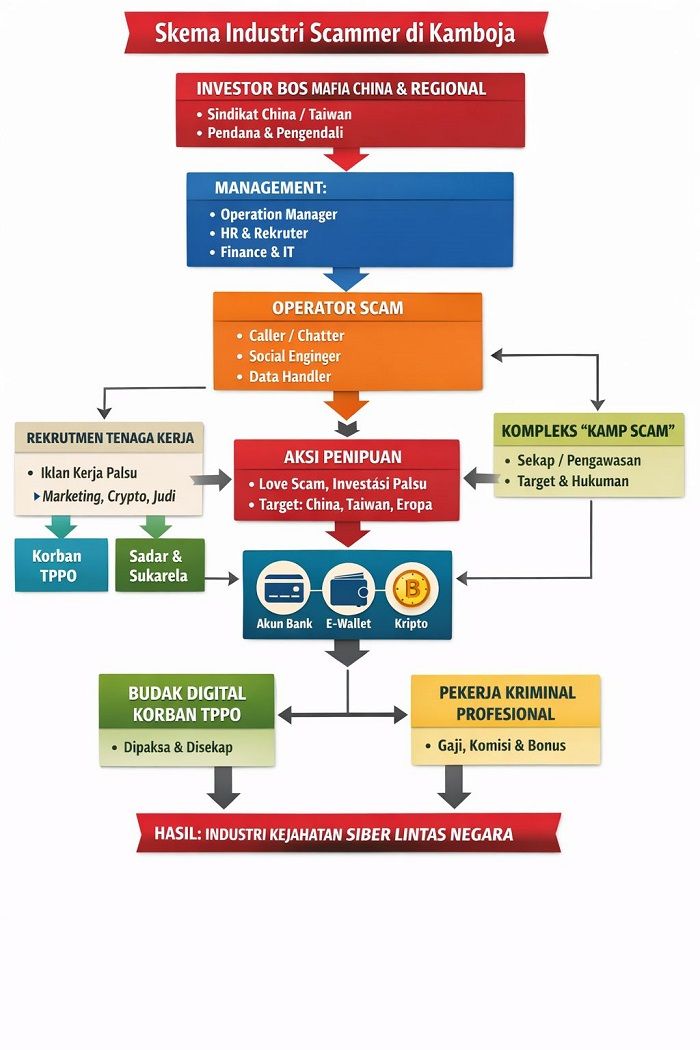

Menurut Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Dr. Pratama Persadha, ada 3 tipe WNI yang menjadi bagian dari Industri Scammer Kamboja, yang pertama adalah individu yang memang sepenuhnya menjadi korban.

“Mereka direkrut dengan tipu daya, dipaksa bekerja, disekap, disiksa, dan sama sekali tidak mengetahui bahwa mereka akan dilibatkan dalam aktivitas kejahatan siber,” katanya, Rabu, 28 Januari 2026, dalam keterangan resmi.

“Yang kedua ada juga mereka yang pada awalnya tertipu, lalu setelah berada di dalam sistem justru beradaptasi, ikut aktif menipu karena tekanan target, insentif finansial, atau normalisasi lingkungan kerja kriminal,” sambungnya.

Lalu ketiga adalah yang sejak awal datang dengan kesadaran penuh, mengetahui pekerjaan yang akan dilakukan, memahami bahwa target mereka adalah korban, dan secara sukarela menjadi bagian dari industri kejahatan lintas negara.

Menurutnya, masalah utama di Indonesia selama ini adalah kecenderungan menggeneralisasi seluruh WNI yang dipulangkan sebagai korban. Pendekatan ini secara kemanusiaan tampak mulia, tapi secara kriminologis dan intelijen justru berisiko menyesatkan.

“Dalam konteks kejahatan siber terorganisir, penyederhanaan semacam ini berpotensi menutup fakta bahwa sebagian dari mereka merupakan aktor aktif dalam kejahatan ekonomi lintas negara yang terstruktur, sistematis, dan berulang,” ujarnya.

Narasi tunggal tentang korban justru dapat melemahkan efek jera, menciptakan moral hazard, dan memberi ruang aman bagi sindikat untuk terus merekrut tenaga kerja dari Indonesia.

Pratama Persadha mengatakan, untuk membedakan antara korban murni dan pelaku sadar, negara tidak bisa hanya mengandalkan pengakuan atau pendekatan sosial semata. Yang dibutuhkan adalah kombinasi pendekatan forensik digital, analisis perilaku, penelusuran keuangan, dan penegakan hukum berbasis intelijen.

Melalui digital forensic profiling, aparat dapat menelusuri jejak komunikasi, skrip penipuan yang digunakan, akses ke panel manajemen korban, kepemilikan dompet kripto atau dompet elektronik, rekaman pelatihan internal, hingga struktur komando yang menunjukkan adanya target, sistem komisi, peringkat performa, serta mekanisme bonus dan hukuman.

Temuan-temuan semacam ini merupakan indikator kuat keterlibatan aktif sebagai pelaku, bukan sekadar korban pasif. Pendekatan ini harus dilengkapi dengan analisis perilaku dan wawancara kognitif oleh penyidik siber dan psikolog forensik.

“Korban murni umumnya tidak memahami skema besar kejahatan, menunjukkan trauma mendalam, tidak menguasai sistem teknis, dan tidak memiliki akses ke aliran keuangan,” jelasnya.

Sebaliknya, pelaku yang bertindak dengan kesadaran penuh umumnya mampu menguraikan proses penipuan secara menyeluruh, menguasai teknik rekayasa sosial, memahami sistem pembayaran, serta mengetahui skema pencucian uang. Perbedaan karakter ini akan semakin jelas ketika aliran dana ditelusuri.

Ia mengungkapkan, penelusuran komisi, rekening perantara, dan jejaring perekrutan di Indonesia akan memperlihatkan apakah seseorang berada pada posisi budak digital atau justru operator dalam kejahatan terstruktur.

Berangkat dari kondisi tersebut, kebijakan pemerintah semestinya diarahkan pada penerapan mekanisme penyaringan berlapis, bukan pemulangan massal tanpa diferensiasi. Setiap WNI yang dipulangkan dari pusat-pusat scam perlu diklasifikasikan secara ketat melalui pemeriksaan forensik digital dan wawancara berbasis intelijen.

Bahkan, eezim hukum yang digunakan juga harus komprehensif, memadukan undang-undang terkait kejahatan siber, perdagangan orang, pencucian uang, serta konsep kejahatan siber terorganisir lintas negara.

“Bagi mereka yang terbukti terlibat secara sadar, pendekatan rehabilitasi sosial semata tidak memadai dan harus digantikan dengan proses pidana yang tegas,” ungkap dia.

Dia mengatakan, dari perspektif keamanan nasional, individu-individu tersebut juga memiliki nilai intelijen. Mereka dapat menjadi sumber informasi untuk memetakan struktur sindikat, jalur perekrutan di dalam negeri, alur keuangan, dan hubungan antarhub regional di Asia Tenggara.

Namun fokus utama negara seharusnya diarahkan pada simpul kendali di dalam negeri, seperti operator server, perekrut lokal, penyedia rekening perantara, dan koordinator logistik digital. Tanpa menghantam pusat komando ini, industri scam akan terus beregenerasi meskipun pekerja lapangan dipulangkan.

Ia menegaskan, dalam hal ini, negara perlu membangun doktrin baru yang membedakan antara korban perdagangan orang digital dan tentara bayaran digital. Yang pertama adalah individu yang harus dilindungi dan dipulihkan, sedangkan yang kedua adalah ancaman keamanan nasional nonmiliter berbasis kejahatan siber lintas negara.

Pembedaan tersebut bukan hanya relevan secara nasional, tapi juga sejalan dengan praktik internasional. Negara-negara seperti China, Filipina, Korea Selatan, Jepang, dan negara-negara Eropa Timur telah lama menerapkan prinsip status korban tidak bersifat otomatis.

“Partisipasi dengan kesadaran dan niat tetap menimbulkan pertanggungjawaban pidana, meskipun individu tersebut pernah berada dalam situasi perekrutan bermasalah,” ujar Pratama Persadha.

Pengalaman China kerap dipandang sebagai contoh ekstrem, namun yang relevan untuk ditiru Indonesia bukanlah gaya otoritariannya, melainkan logika penegakan hukumnya. Negara tersebut secara jelas memisaahkan antara korban murni dan operator kriminal profesional, memulangkan warganya melalui mekanisme hukum, dan memproses mereka sebagai pelaku kejahatan siber lintas negara.

Hasilnya adalah efek jera strategis yang nyata, runtuhnya jaringan perekrutan, dan menurunnya pasokan tenaga kerja bagi sindikat. Pendekatan serupa, dengan penyesuaian terhadap prinsip hukum dan hak asasi manusia di Indonesia, sangat memungkinkan untuk diterapkan melalui asas ekstrateritorialitas, kerja sama bilateral, dan penguatan kerangka hukum nasional.

Tanpa perubahan pendekatan, Indonesia berisiko menjadi sumber pemasok tenaga kerja kriminal digital bagi industri scam regional. Dari sudut pandang intelijen dan keamanan nasional, ini adalah ancaman serius, karena negara tidak lagi sekadar menjadi korban, tapi bagian dari ekosistem kejahatan siber global.

“Oleh karena itu, pendekatan yang tepat bukan hanya repatriasi kemanusiaan, melainkan integrasi penegakan hukum, intelijen siber, forensik keuangan, dan asesmen psikologis. Dengan cara ini, negara dapat bersikap adil, melindungi korban sejati, menghukum pelaku sadar, dan membongkar industri scam hingga ke akar-akarnya,” tegasnya.

Distika Safara Setianda

Editor